社区能力与居民幸福感——社工介入路径研究

来源:中国社工网

社区能力与社区外在效能感对居民幸福感具有积极的影响。这一结论对于引入社区社会工作方法,提高社区效能感和居民幸福感具有重要的启示意义。

社区能力、社区效能感与城市居民的幸福感——社区社会工作介入的可能路径研究

作者简介:徐延辉,厦门大学社会学与社会工作系教授,经济学博士;

兰林火,厦门大学社会学与社会工作系博士研究生。(厦门 361005)

内容提要:社区能力是社会政策的一个新兴领域,社区能力所蕴含的社区主体能动性及其政策导向为研究居民幸福感提供了分析工具。已有研究探讨了社区能力建设对居民幸福感的影响,而忽略了社区效能感及社区社会工作在提高幸福感方面可能具有的影响。利用厦门市和深圳市的问卷调查数据,通过稳健聚类回归方法,对社区能力、社区效能感与城市居民幸福感之间的关系进行的分析研究,结果表明:社区能力与社区外在效能感对居民幸福感具有积极的影响。这一结论对于引入社区社会工作方法,提高社区效能感和居民幸福感具有重要的启示意义。

关 键 词:社区能力;社区效能感;社区社会工作;幸福感

基金项目:国家社会科学基金重点项目(11ASH001);福建省科技厅软科学规划项目(2013R0090);厦门大学繁荣哲学社会科学资助项目;厦门大学公共服务质量研究中心项目

一、研究背景与问题提出

幸福是人类社会永恒追求的目标,提升幸福感也是社会建设的终极目标。经济学、社会学和心理学等学科对幸福感的研究由来已久。本文主要从社会学角度探讨幸福感及其影响因素。已有的研究分别从年龄、性别、婚姻、就业状况、收入和教育等个体性因素以及相对收入、社会资本、社会阶层地位等宏观性因素入手对幸福感的影响进行了探讨[1-7],鲜有从中观即社区层面探讨幸福感的影响因素。社区是社会的一个缩影,是解决社会问题、缓解社会矛盾、维护社会管理体制有序运行的重要场域。生活在城市中的居民,不论其职业地位如何、出身/户籍在哪里,他/她总是生活在一定的社区中,良好的社区环境和较高的社区发展水平势必对个人的幸福感产生积极的影响;反过来,社区参与不足、社区环境恶化等社区层面存在的各种问题也会降低居民的幸福感,这就在客观上要求社会工作者介入到社区工作中,利用社会工作的专业方法更好地解决这些社会问题。因此,本研究拟从中观层面入手,探讨社区能力及社区效能感对城市居民幸福感的影响,进而从社区社会工作视角入手,提出提升居民幸福感的对策和建议。

(一)社区能力与居民幸福感

近年来,社区能力作为反贫困的一个政策手段得到越来越多的关注。已有研究表明,政府经常会根据自身的经济、社会和政治议程需要来资助社区活动,而忽视社区的特殊需要与利益诉求[8],这种自上而下的开发方式直接导致民众参与积极性不高、资助计划难以落实。因此,社区应该强化自身的主体能力,在满足社区成员的需要、增加居民的福利方面扮演积极的角色,因而,社区能力概念由此得以提出。目前,社区能力的研究沿着两条路径推进:一是资源导向视角,这条路径将社区能力看做是组织和个体所具有的资源、技术及关系网络等;另一条路径则从过程视角出发,将社区能力看做是面对问题和需求时所采取的集体行动。[9]

虽然以上两种视角关注的共同点都是作为一个区域共同体的集体能力,但是不同视角关注的侧重点有所不同。从资源导向视角出发,研究者通过将社区财产划分为不同类型的资本来衡量社区能力,这类研究将社区能力看做是存在于社区成员、组织和机构中,能够被居民个人或集体用于提升社区生活质量的一系列特定资产和优势的集合。[10]从过程视角出发,研究者认为社区能力就是一个通过增强社区群体的能力来界定、评估、分析和解决那些社区成员所关心问题的过程,社区能力应该包括以下九个维度:利益相关者参与社区的能力、评估问题的能力、培育社区领袖的能力、建立或改进组织结构的能力、调动资源的能力、与其他组织和居民建立关系的能力、批判性自省能力、项目战略管理能力以及联结外部机构的能力。[11]当然,也有学者更强调社区各要素之间内在的互动,将社区能力定义为:社区中那些能够用于解决共同问题,维持和提升社区福祉的人力资本、社会资本及组织资源之间的互动。[12]本研究利用拉邦特等人提出的社区能力指标体系,探讨社区能力与城市居民幸福感之间的关系。

(二)社区效能感与居民幸福感

效能感是指个体对自己是否有能力完成某一行为所进行的推测与判断。早在20世纪50年代,坎贝尔等学者就提出了“政治效能感”概念,认为政治效能感是一种个人认为自己的政治行动对政治过程能够产生影响力的感觉;是公民感受到政治与社会的改变是可能的,个人认为自己可以在这种改变中扮演一定的角色,并且个人认为值得去实践其公民责任的感觉。[13]莱恩在坎贝尔等人基础上,进一步将政治效能感划分为内在效能感和外在效能感两个方面,其中内在效能感是指与他人相比,个人自认为对政府具有影响力;外在效能感是指面对政治体系,个人自认为政府会对其要求有所回应。[14]伊斯顿和丹尼斯认为,政治效能感以三个彼此独立但又紧密关联的要素表现出来,即作为规范的政治效能感、作为心理学倾向或感觉的政治效能感和作为一种行为方式的政治效能感。[15]可见政治效能感就是个体关于自己政治能力的感觉,是个体与政府、政策以及所有政治体系的关系在自身心理上的反映[16],是一种个体或群体对自身影响政治体系的能力和对政治体系就其要求作出回应的心理认知[17]。政治效能感既是测度公民政治参与的重要指标,也是衡量一个国家民主化程度的内在指标,因为政治效能感指涉公民与政府之间的关系,政治效能感越高,意味着一个国家民主化程度也越高。[16]

一些学者在政治效能感概念的基础上,探讨了城市居民社区政治效能感,认为社区政治效能感是指在社区建设过程中,社区居民相信自己的政治行为会对社区居委会及其成员乃至社区公共事务产生影响,认为社区居委会会对社区居民的诉求有所回应的一种主观感知。[18]结合已有文献和研究需要,本文将社区效能感看做是社区成员对社区(居委会、社区组织等)客体的主观态度,将社区效能感界定为:社区成员对自身影响社区的能力和对社区就其要求做出回应的心理认知。社区成员对自身影响社区能力的心理认知是社区内在效能感,而对社区就其要求做出回应的心理认知则是社区外在效能感。本研究将探讨社区效能感与城市居民幸福感之间的关系。目前关于幸福感的探讨已经呈现多元化的研究趋势,已有研究既有探讨个体人口学特征对幸福感的影响,也有探讨社会阶层、区域经济发展以及各种制度与非制度环境对幸福感的影响。在社区层面,已有学者探讨了社区能力、社区能力建设等对社区服务、社区问题的解决以及社区居民幸福感的影响。在本研究中,我们将社区能力视为社区发展的客观指标,把社区效能感视为社区居民对个人能否促进社区发展以及社区能否对其要求做出回应的主观感知,探讨社区能力、社区效能感与城市居民幸福感之间的关系,进而从社区社会工作视角提出提高居民幸福感的对策建议。

二、数据、变量与方法

(一)数据来源与样本概况

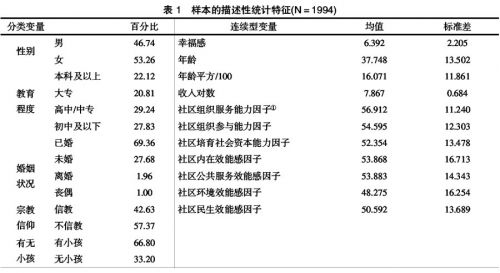

本研究的数据主要来自徐延辉教授主持的国家社会科学基金重点项目“社会质量视角下的社会建设研究”深圳市与厦门市的问卷调查数据。课题组于2011年7—10月在深圳市与厦门市进行问卷调查,调查对象包括在深圳和厦门工作、生活一年以上的常住人口。需要说明的是,本文将在城市工作、生活一年以上的常住人口定义为城市人口,与通常按照户籍定义的城市人口有所不同。课题组共发放问卷2500份,回收2249份,其中有效问卷1994份,有效率为88.7%。调查抽样结合深圳和厦门各区人口比例、人口结构特点与社区类型,采取多阶段分层抽样。第一阶段,先根据各区的产业类型或发展特点与人口构成,选取了深圳市的罗湖、福田、南山、宝安和龙岗五个区以及厦门市的湖里和思明两个区进行调研;第二阶段,在选取的这七个区里,按照立意抽样法,即按照老城区、城中村、单位社区、保障性住房社区、商品住宅区五种类型社区抽取了21个社区;第三阶段,即各个社区具体调查对象的选取。根据社区工作站提供的辖区内住宅小区名单进行随机抽样,对抽中的住宅小区,选取各楼层单号房间人户调查,入户后选取家中生日靠近7月1日的成员进行问卷调查。样本的构成情况见表1。

(二)变量设计与测量

本研究将社区能力与社区效能感作为主要预测变量,探讨其对城市居民幸福感的影响。其中,社区能力指标主要参照拉邦特和莱维拉克对社区能力九个维度的界定[11],而社区效能感则借鉴政治学的政治效能感概念,探讨社区效能感的作用。

1.因变量:幸福感

早期的经济学对幸福的研究主要是通过人均GDP来衡量,随着经济社会的发展,这一衡量标准受到越来越多的质疑。因此,学者们开始转向主观幸福感研究,通过快乐或满意度来衡量幸福。美国综合社会调查通过“总的来看,近来您的感受如何?你很快乐、一般快乐、还是不太快乐?”来调查幸福感,而世界价值观调查则要求被调查者,根据一个从0—10进行计分的测量表给自己的生活满意度评定一个级别。[20]本研究也从生活满意度来测量城市居民的幸福感,具体操作化为“从整体来看,你对自己生活的满意度”这一指标,将生活满意度分为“非常不满意”至“非常满意”十个等级,让受访者从“1—10”个等级中给出评价。

2.自变量

(1)社区能力

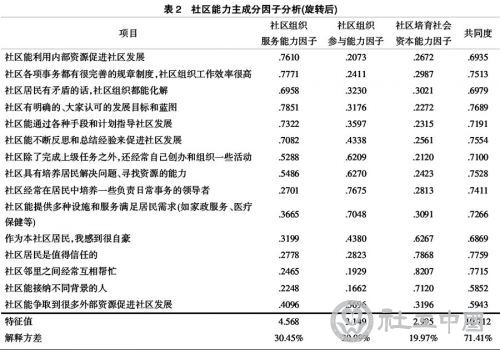

查斯基等人从社区的人力资本、社会资本以及组织资源方面界定社区能力[12],而拉邦特和莱维拉克从利益相关者参与社区的能力、培育领袖的能力等九个维度探讨社区能力[11]。本文认为拉邦特和莱维拉克的测量指标相对更全面,更能反映社区作为一个整体的能力,因此本文以拉邦特和莱维拉克的研究为基础,利用15个指标来测量社区能力。我们向受访者询问:“根据您所在社区情况,判断下列说法的符合程度:社区能利用内部资源(如各类人才、机构、设施等)促进社区发展;社区各项事务都有很完善的规章制度,社区组织工作效率很高;社区居民有矛盾的话,社区组织都能化解;社区有明确的、大家认可的发展目标和蓝图;等等。”答案按照李克特量表设计为“非常不符合”、“不符合”、“一般”、“符合”、“非常符合”五个等级,分别赋值1至5分。我们运用主成分法将社区能力进行因子分析,根据因子负载命名为社区组织服务能力因子、社区组织参与能力因子和社区培育社会资本能力因子。KMO值为0.963,巴特利特球度检验p<0.001,Cronbach's α值为0.950。社区能力的因子分析如表2所示。

(2)社区效能感

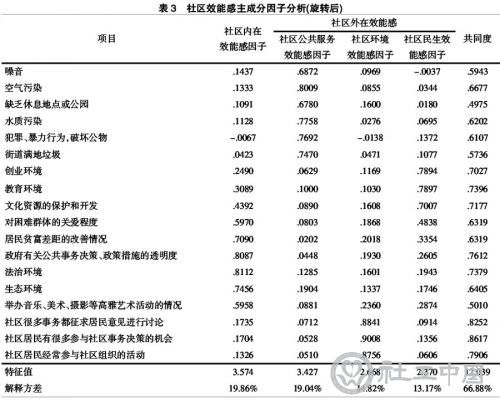

本文所探讨的社区内在效能感是指社区成员对自身影响社区能力的心理认知;社区外在效能感主要是指社区成员对社区就其要求做出回应的心理认知,亦即社区是否对居民的要求(包括对社区居住环境的要求、社区公共服务的要求等)做出了回应,这种效能感可以通过居民对社区的满意度来测量。如果所在社区充分回应了社区居民的要求,则居民感觉就会满意,否则就会不满意。因此,我们通过18个指标来测量社区效能感。

我们向受访者询问:“根据所在社区情况,判断下列说法是否符合:社区很多事务都征求居民意见进行讨论、社区居民有很多参与社区事务决策的机会、社区居民经常参与社区组织的活动(文娱活动、社区重大事务的讨论等)”,答案按照李克特量表设计为“非常不符合”、“不符合”、“一般”、“符合”、“非常符合”五个等级,分别赋值1—5分;“您对居住社区以下各方面:噪音、空气污染、缺乏休息地点或公园、水质污染、犯罪、暴力行为、破坏公物等等是否满意”,答案按照李克特量表设计为“很不满意”、“不太满意”、“一般”、“比较满意”、“非常满意”五个等级,分别赋值1—5分。我们运用主成分法将社区效能感进行因子分析,根据因子负载命名为社区内在效能感因子、社区公共服务效能感因子、社区环境效能感因子和社区民生效能感因子。KMO值为0.893,巴特利特球度检验P<0.001,Cronbach's α值为0.884。社区效能感因子分析如表3所示。

(3)其他控制变量

人口学特征已经在许多关于幸福感的研究中被证明对幸福感有一定的影响,因此,本研究将性别、年龄、年龄的平方/100、教育程度、婚姻状况、宗教信仰、是否有小孩、收入作为控制变量。其中,性别中,男性=1、女性=0;教育程度中,初中及以下=0,其他=1;婚姻状况中,已婚=0,其他=1;宗教信仰中,信教=1、不信教=0;是否有小孩中,没有小孩=1、有小孩=0;年龄、年龄平方/100、收入对数为连续变量。

(三)方法与模型

我们在删除了有缺失变量的个案之后,余下样本量为1245。由于存在缺失数据的个案比例超过了10%,因此,我们对样本中的缺失值采用多重插补(multiple imputation)的处理方法,将插补后的样本量提升到1994份。我们在多重插补计算模型中纳入所有统计模型所用到的变量,缺失值插补后得到10个数据集,选择其中一个数据集进行分析。本文所有的描述统计分析、因子分析以及模型输出皆为缺失值插补后的计算结果。为了调整样本在社区的集聚效应,我们使用了以社区为标准的稳健聚类回归分析(Robust cluster regression)模型进行了控制,得到稳健标准误。此外,为了更好地体现社区能力、社区效能感对居民幸福感的影响,本文采取了分步回归的做法。

三、模型分析结果

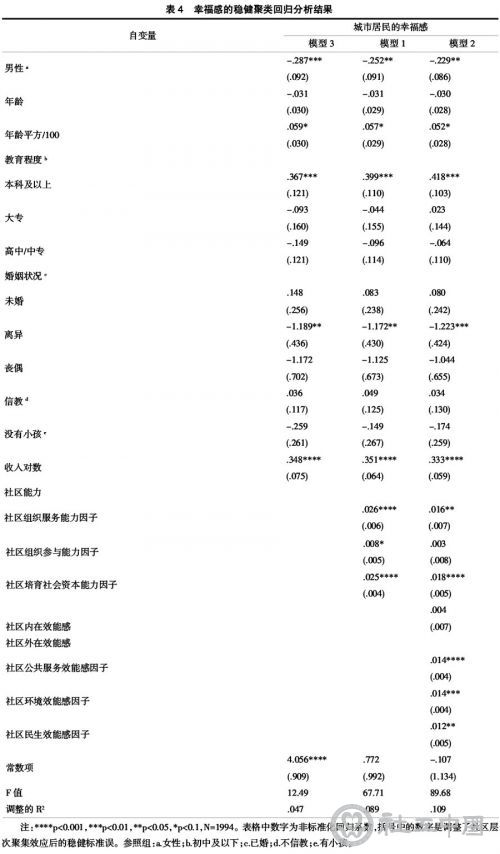

本研究试图通过探讨社区能力、社区效能感与城市居民幸福感之间的关系,进而寻求社区社会工作介入的可行路径。本调查数据的初步分析显示,城市居民的幸福感均值为6.392分,标准差为2.205,这说明现阶段城市居民的幸福感总体处于中等偏上水平。我们通过稳健聚类回归分析探讨社区能力、社区效能感与城市居民幸福感之间的关系。本研究以社区能力(社区组织服务能力因子、社区组织参与能力因子、社区培育社会资本能力因子)、社区效能感(社区内在效能感因子、社区公共服务效能感因子、社区环境效能感因子、社区民生效能感因子)作为主要预测变量,同时将性别、年龄、年龄的平方/100、教育程度、婚姻状况、宗教信仰、是否有小孩、收入对数作为控制变量进入回归模型,回归结果见表4。

我们通过逐步回归探讨社区能力以及社区效能感对城市居民幸福感的影响。根据表4中三个稳健聚类回归结果②,我们首先来看控制变量对幸福感的影响。男性的幸福感显著低于女性的幸福感,尤其是在控制了其他相关变量之后,女性幸福感仍然高于男性。这一结果与国外学者研究不一致[2],但与国内学者研究一致[6-7]。年龄对幸福感的影响呈U型曲线变化,这与已有研究认为幸福感随着年龄的增大呈现出U型曲线关系一致。[2]教育程度对居民幸福感的影响,只有大学本科及以上层次才具有积极影响。这与已有研究略有差异,即“教育程度与城市居民幸福感呈现显著的正向关系,拥有中专、高中和大学以上学历的个体最幸福”[6]。离异群体的幸福感显著低于已婚群体,幸福感低了1.223分。居民收入对其幸福感具有显著的正向影响,这与已有研究一致,收入与城市居民的幸福感有一定的正相关,高收入群体幸福感水平高于低收入群体。[22]

接下来,在控制了以上相关变量之后,我们来看主要预测变量——社区能力与社区效能感对城市居民幸福感的影响。

首先,社区能力对居民幸福感的影响。在模型2中,社区能力对城市居民幸福感具有积极影响,即社区能力越强,居民的幸福感就越高。具体来说,社区组织服务能力因子对居民幸福感具有统计显著性,即社区组织服务的能力越强,居民就越幸福。在模型3中控制了其他变量之后,社区组织服务能力每提高10分,居民幸福感就相应增加0.16分。这可能与社区组织服务能够为居民提供息息相关的福利有关。[23]戈德尔等人认为,社区组织对社区的发展起着至关重要的作用,通过社区组织能够培育社会资本、促进合作、提高效率,同时也能提供多样化的产品和服务,提升社区福利水平。[24]

社区组织参与能力因子对居民幸福感的影响在模型2中有正向统计显著性,而在模型3中控制了社区效能感相关变量之后它对幸福感的影响消失了。这与已有对城市低收入群体的研究结论一致,因为低收入群体可能更加关注与自身福利相关的公共服务,而他们的社区参与和利益表达的欲望不是那么强烈。[23]古德曼等人认为,社区参与是各个利益主体通过多元组织网络,识别、界定问题与需求,并采取相应集体行动的过程。[25]就我国社区参与的基本境况而言,居民参与主要表现为依附性参与、志愿性参与、身体参与和权益性参与等几种形式,前三者属于仪式性参与,权益性参与则属于实质性参与。仪式性参与的目的不是通过参与过程来增强居民的权利意识、利益表达和自治的能力以及增进社区的福利,而是通过参与本身的表现形式传达某种象征意义。[26]当前,社区组织的参与更多是仪式性参与,这与我国社会正处于转型时期有关,我国的城市社区是为了应对单位制解体后社会整合与控制而建构起来的治理单元。[27]因此,当前的社区层面组织的参与并未有效地促进人们幸福感的提高。

社区培育社会资本能力因子对居民幸福感具有积极影响,在控制了其他变量的情况下,仍有很强的统计显著性。在模型3中,我们发现社区培育社会资本能力每增加10分,则居民幸福感相应地提高0.18分。这与已有研究一致,帕特南认为,社会资本中普遍化的互惠有利于促进人们的合作[28]201-202;赫利韦尔探讨了社会资本与幸福感之间的关系,研究发现社会资本中蕴含的特殊信任和一般信任对幸福感有很大的影响,其影响甚至超出了经济对幸福感的影响[4]。还有学者通过对台湾的研究发现,社会资本中包含的非政府组织、志愿活动等对幸福感有积极的影响。[5]以邻里互助和网络构建为主要表现形式的社会资本有助于增强居民之间的合作与信任,因此社区培育社会资本的能力越强,居民的幸福感就越高。

其次,社区效能感对居民幸福感的影响。在模型3中可以发现,社区内在效能感因子对城市居民的幸福感没有显著性影响;而社区外在效能感对城市居民的幸福感则具有积极的影响,在控制了其他相关变量之后仍有很强的统计显著性。亦即,居民的社区外在效能感越强,他们的幸福感也越强。具体来说,社区公共服务效能感对居民幸福感有正向的统计显著性,其每提高10分,居民的幸福感则相应地提高0.14分;社区环境效能感对居民幸福感也有很强的正向统计显著性,其每提高10分,居民幸福感则增加0.14分;社区民生效能感对居民幸福感有积极影响,其每提高10分,居民幸福感则相应提高0.12分。这一结果表明,居民对社区的主观态度即社区效能感对其幸福感具有很大的影响。已有关于政府绩效满意度与居民幸福感关系的研究表明,政府绩效满意度是居民幸福感的重要影响因素,就业、医保、环保、政务公开和政府廉洁满意度对居民幸福感具有积极影响。[29]还有学者探讨了政府质量与居民幸福感之间的关系,研究发现,政府效率、公共物品供给和财产权利保护等政府质量的指标对居民幸福感具有显著影响,其对居民幸福感的促增效应远远高于经济增长[30],政府提供的公共服务数量与质量是决定公民幸福与否的重要因素[31]。本文的研究表明,除了政府公共服务等宏观因素之外,社区层面的公共服务、环境及民生等方面改善也能明显地促进幸福感的提升。

四、幸福感的提升与社区社会工作介入的可能路径

幸福既是研究的对象,更是人类追求的目标。人们的幸福感受到众多因素的影响。在控制了社会人口学指标之后,本研究探讨了社区层面的因素与居民幸福感之间的关系。研究发现,社区组织服务能力因子以及社区培育社会资本能力因子都对城市居民幸福感具有正向的统计显著性影响,而社区组织参与能力因子在加入社区效能感相关变量之后其对居民幸福感的影响则消失了;社区内在效能感因子对居民的幸福感不具有显著性影响,而社区外在效能感对居民的幸福感具有正向的统计显著性影响,社区外在效能感越高,则居民越幸福。这一实证研究结论为社会工作介入社区工作提供了理论可能性。

在我国,社区在人们的生活中扮演着重要的角色。社区既是国家行政权力的末梢,也是国家与社会互动合作的微观场域,社区居民参与公共事务已成为当前社区治理的核心议题。社区本应是公民社会培育的重要场域,但是在目前,我国的城市社区仍然是国家行政权力的延伸,有限的社区参与必须符合社会整合和社会控制的需要。[27]而通过本文的实证研究也发现,当前社区层面组织的参与以及社区内在效能感并未有效促进居民幸福感的提升。已有的关于社区能力建设与社区反贫困的研究表明,组织合作关系中存在明显的权利关系,有些项目计划更多的是反映了组织的偏好与利益,而偏离了公平原则以及社区发展的初衷。[32]在项目制定和实施过程中,政府会根据经济、社会和政治议程的需要来资助社区活动,但经常忽略了本地区的特殊性与利益需求。[8]因此,要促进人们幸福感的提升,需要引入社区社会工作的理念和方法,通过组织居民参与、改善社区环境、制定社区发展规划等方式介入社区工作当中,通过提升居民自主发展的能力来提升其幸福感。

社区社会工作是专业社会工作的三大方法之一,是一个使用社会工作理论和方法,有目的解决社区社会问题的理论及实务方法。邓纳姆认为,社区社会工作主要包含三方面内容:1)调动社区资源,满足社区需要;2)培养社区居民的参与精神,提高合作意识和自决能力,协助居民克服困难;3)协调社区之间以及社区内部各群体之间的关系,优化社区内部的决策机制。[33]社区社会工作是促进社区发展的主要手段。钱伯斯认为,参与式发展理论作为社区社会工作(亦称社区发展)的一个重要理论,在解决社区贫困问题方面具有重要价值。[34]参与式发展的重要途径是赋权社区民众,推动社区权利结构的改变,通过自下而上的方式来实现社区自治和以社区居民为主导的社区治理。从我国社区实际出发,结合邓纳姆以及钱伯斯关于社区工作以及参与式发展的研究,在前文实证分析的基础上,我们认为社区社会工作可以从社区居民参与需求的评估、社区发展目标与策略的制定等方面展开,解决社区参与不足以及社区内在效能感不强的问题,进而促进城市居民幸福感的提升。

首先,以社区居民需求为导向,通过对社区需求进行评估,提高居民的社区效能感。需求评估(needs assessment)是社会工作实务也是社区工作的首要步骤。顾东辉认为,需求评估具有知晓、了解、评价、个别化和断定的涵义。他将埃费(Ife)关于需求的界定总结为:社会成员定义的需求具有由下而上的导向;实务人员(政府行政人员、社会政策制定者等)推断的需求体现由上而下的导向;照顾者界定的需求则居于这两种导向之间。[35]本文的研究表明,社区层面组织的参与并不能有效地促进居民幸福感的提升,同样,社区内在效能感也对居民幸福感没有显著性影响。社区参与本应提升居民的幸福感,但为何实证研究并未支持这一观点?这与当前我国社区参与的境况有关。已有的研究表明,我国城市居民社区的实质性参与不够充分[26-27],不充分的原因并不是居民不需要参与,而是社区组织的参与不符合居民的参与需求。因此,在城市社区社会工作中,首先就需要对居民的有效需求进行评估。只有将社区成员的需求、专业社区工作者报告的需求以及实务人员推断的需求有效地融合起来,形成准确的需求评估,才能充分满足居民的真实需求,社区资源才能得到最有效的开发和利用,居民的效能感才会增强。

其次,在对社区居民真实需求有效评估的基础上,通过赋权和增能等手段改变社区内部的权利关系,提高社区成员的参与意识和参与能力,使其在事关居民民生的公共事务方面具有更多的发言权和决策权。本文的实证研究表明,社区层面的公共服务、环境及民生等方面改善均能显著地提升居民的幸福感。因此社会工作者的目标应该是介入社区,督促社区工作人员把事关社区居民利益的公共事务和公共政策告知居民,在保障居民享有知情权的基础上,让居民充分参与到公共事务的讨论和决策中,鼓励居民对增加社区层面的民生服务、改善社区环境等具体事务发表意见,并且监督这些意见和建议得以落实,保障居民的真实需求得到满足。只有增加这些“实质性参与”而非“仪式性参与”,社区居民才能充分感受到自身的权能,才能产生较强的社区内在和外在效能感,社区参与才能对幸福感产生实质性的影响。鉴于当前我国社区的现实处境,我们无法完全照搬经典参与式发展理论中所倡导的那样,即通过自下而上的方式来改变社区的权利结构进而实现社区自治。[34]在我国当前社区权利的场域中,我们更应该走一条自下而上与自上而下相结合的路径,通过社区中政府、社区居民以及外在第三方力量的介入(比如NGO以及舆论监督等),实现官民合作、多元共治的局面。[36]在我国当前城市社区治理中,社会工作者的近期目标是促进社区居民投入到实质性的公共事务参与中,减轻居民的疏离感,保障各个群体的利益诉求得到充分表达,形成完善的社区内部决策机制,实现社区善治。社会工作者把社区居民作为参与公共事务的一支重要力量动员起来就算完成了社区社会工作者在社区发展初级阶段的主要使命;如果这个具有中国特色的社区共治模式得以形成,那么,社会工作者就在其中扮演了一个积极的资源协调者和资源动员者的角色;而根据社会工作学科的理论和实践,“资源协调者”(而非资源和服务的直接提供者)才是社会工作者的应有职责。

最后,以社区环境改善为契机,通过社区动员和社区各个主体社会关系的改善,提升居民的幸福感。既然社区外在效能感对幸福感具有积极的影响,那么社会工作者就应该进一步培育社区居民的公民精神,组织居民积极参与到社区环境改善的行动中。社区环境改善包括两方面:一是硬环境即物质环境改善,包括减少噪音、保护生态环境和文化资源等等;二是软环境的改进,包括改善教育环境(增加教育机构的数量和提高教育质量)、改善文化环境、创业环境、法治环境(降低犯罪率、减少暴力行为和破坏公物行为等等)。因为这些环境与居民生活息息相关,环境的改善可以直接提高居民的福利,因此社会工作者的动员和介入极易获得居民的响应。不论是关注社区硬环境改进还是软环境的建设,社区居民只要能够参与到社区建设事业当中,就在事实上增进了社区的社会资本;而社区社会资本存量的增加不仅能够增强社区外在效能感,而且对社区发展和居民福利提升具有重要意义,因为更高的社区社会资本意味着更和谐的人际关系、更低的犯罪率和更高的社会效率,社会资本会通过各种渠道对幸福感产生显著影响。[3]因此,有意识地培育社区社会资本就成为社会工作者介入社区工作的主要目标和手段之一。

本文的研究表明,社区能力与社区外在效能感对城市居民幸福感具有积极的影响。社区居民的幸福既是每个个体追求的目标,亦是社区社会工作的目的。狭义的社区社会工作通常是指为社区的弱势群体服务,而广义的社区社会工作则将服务对象扩展至所有社区成员。本文认为,只有所有的社区成员都能实现福利改进,社区乃至社会建设才算实现了最终目标。因此,我们认为应当在广义上使用社区社会工作手法,从社区需求评估、社区民众赋权、培育社区社会资本等方面入手开展社区社会工作,通过培育社区居民的公共参与精神,促进居民互助合作与自决,提高社区居民的内在与外在效能感,最终提升社区居民的幸福感。

注释:

①本研究将因子值转换为1—100之间的指数。转换公式是:转换后的因子值=(因子值+B)·A。其中,A=99/(因子最大值-因子最小值),B=(1/A)-因子最小值。参见参考文献[19]。

②本研究将因变量幸福感作为一个连续变量来处理,因此采用的是稳健OLS回归分析。我们也用稳健次序logistic回归进行了分析,结果与稳健OLS回归差别不大。

参考文献:

[1]Oswald A J.Happiness and economic performance.Economic Journal,1997,107:1815-1831.

[2]Blanchflower D G,Oswald A J.Is well-being U-shaped over the life cycle? Social Science & Medicine,2008,66(8):1733-1749.

[3]Helliwell J F,Putnam R D.The social context of well-being.Philosophical Transactions of the Royal Society of London,2004,359:1435-1446.

[4]Helliwell J F.Well-being,social capital and public policy:What's new? Economic Journal,2006,116:C34-C45.

[5]Chang W C.Social capital and subjective happiness in Taiwan.International Journal of Social Economics,2009,36(8):844-868.

[6]黄嘉文:《教育程度、收入水平与中国城市居民幸福感》,《社会》,2013年5期。

[7]边燕杰、肖阳:《中英居民主观幸福感比较研究》,《社会学研究》,2014年2期。

[8]Craig G.Community capacity-building:Something old,something new…? Critical Social Policy,2007,27(3):335-359.

[9]Mancini J A,Bowen G L,Martin J A.Community social organization:A conceptual linchpin in examining families in the context of communities.Family Relations,2005,54(5):570-582.

[10]Easterling D,Gallagher K,Drisko J,Johnson T.Promoting health by building community capacity.Denver,CO:The Colorado Trust,1998.

[11]Labonte R,Laverack G.Capacity building in health promotion,part 1:For whom and for what purpose.Critical Public Health,2001,11(2):111-127.

[12]Chaskin R J,Brown P,Venkatesh S,Vidal A.Building community capacity,New York:Aldine De Gruyter.2001.

[13]Campbell A,Gerald G,Miller W E.The voter decides.Oxford,UK:Row,Peterson and Company,1954.

[14]Lane R E.Political life:Why people get involved in politics.New York:Free Press,1959.

[15]Easton D,Dennis J.The child's acquisition of regimie norms:Political efficacy.American Political Science Review,1967,61(1):25-38.

[16]李蓉蓉:《海外政治效能感研究述评》,《国外理论动态》,2010年9期。

[17]熊光清:《中国公民政治效能感的基本特征及影响因素分析——基于五省市的实地调查》,《马克思主义与现实》,2014年2期。

[18]李蓉蓉:《城市居民社区政治效能感与社区自治》,《中国行政管理》,2013年3期。

[19]边燕杰、李煜:《中国城市家庭的社会网络资本》,《清华社会学评论》第2辑,厦门:鹭江出版社,2000年。

[20]佩德罗·孔塞桑、罗米娜·班德罗:《主观幸福感研究文献综述》,卢艳华译,《国外理论动态》,2013年7期。

[21]Shmotkin D.Subjective well-being as a function of age and gender:A multivariate look for differentiated trends.Social Indicators Research,1990,23(3):843-861.

[22]邢占军:《我国居民收入与幸福感关系的研究》,《社会学研究》,2011年1期。

[23]徐延辉、黄云凌:《城市低收入居民的幸福感及其影响因素研究》,《经济社会体制比较》,2013年4期。

[24]Gaarder M M,Munar W,Sollis P.Mapping community capacity among the Garifuna.Washington,D.C.:Inter-American Development Bank,2003.

[25]Goodman R M,Speers M A,Mcleroy K,Fawcett S,Kegle M,Parker E.Identifying and defining the dimensions of community capacity to provide a basis for measurement.Health Education & Behavior,1998,25(3):258-278.

[26]杨敏:《公民参与、群众参与与社区参与》,《社会》,2005年5期。

[27]杨敏:《作为国家治理单元的社区——对城市社区建设运动过程中居民社区参与和社区认知的个案研究》,《社会学研究》,2007年4期。

[28]帕特南:《使民主运作起来》,王列、赖海榕译,南昌:江西人民出版社,2001年。

[29]李文彬、赖琳慧:《政府绩效满意度与居民幸福感》,《中国行政管理》,2013年8期。

[30]陈刚、李树:《政府如何能够让人幸福?——政府质量影响居民幸福感的实证研究》,《管理世界》,2012年8期。

[31]马亮:《公共服务绩效与公民幸福感:中国地级市的实证研究》,《中国行政管理》,2013年2期。

[32]Banks S,Shenton F.Regenerating neighbourhoods:A critical look at the role of community capacity building.Local Economy,2001,16(4):286-298.

[33]Dunham A.The new community organization.New York:Thomas Y.Crowel Co,1970.

[34]Chambers R.Whose reality counts? Patting the first last.London:Intermediate Technology Publications,1997.[35]顾东辉:《社会工作实务中的需求评估》,《中国社会导刊》,2008年24期。

社工服务

- 中秋活动|莲下社工——“爱...2016-09-20

- 中秋活动|莲下社工——“爱...2016-09-20

- 东湖社工:浓情满月,团圆东...2016-09-20

- 湖社区举办“关爱女性健康,...2016-07-19

政策文件

- 关于深入推进农村社区建设试...2015-07-08

- 政部 财政部关于加快推进社...2015-07-08

- 民政部关于印发《志愿服务记...2015-07-08

- 关于加强青少年事务社会工作...2015-07-08